美의 반도체 제재 피하려는 中이 돌파구를 골랐다는데…

美의 반도체 제재 피하려는 中이 돌파구를 골랐다는데…

[WEEKLY BIZ]

미국이 대(對)중국 제재에 고삐를 죄면서 중국의 ‘반도체 굴기’가 흔들리고 있다. 중국은 당초 2025년까지 반도체 자급률 70%를 목표로 내세웠으나, 아직까지 16% 수준에 머무르고 있다. 지난해 중국의 반도체 수입액은 3500억달러(약 442조원)로 전체 수입액의 13%에 달했다. 반도체 수입액이 원유와 전체 농산물 수입액보다도 많다.

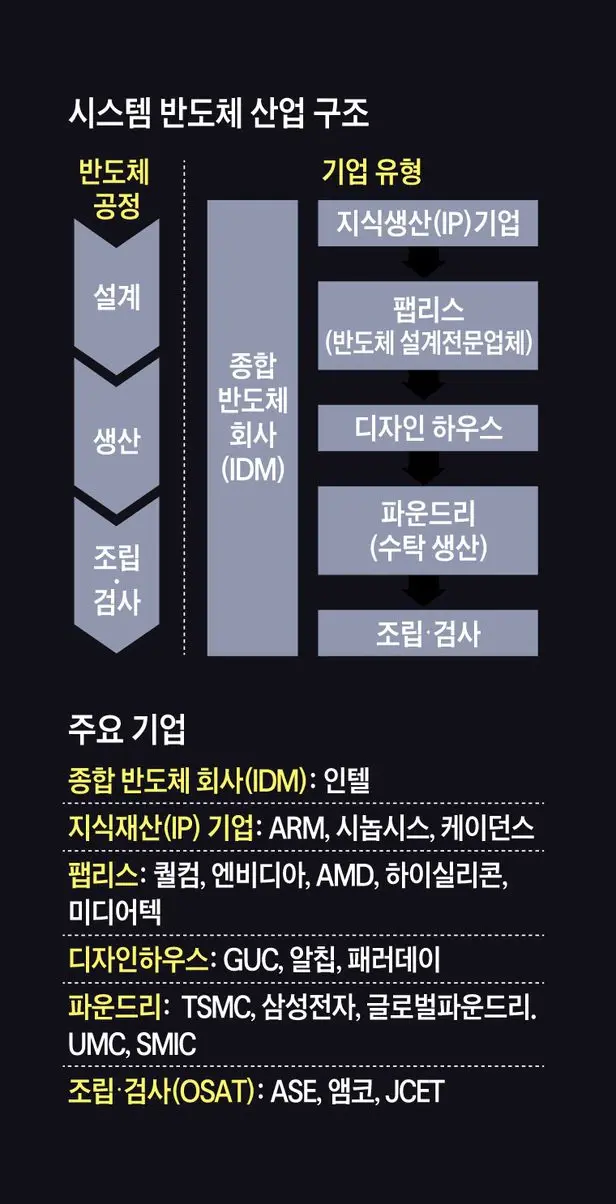

글로벌 반도체 공급망에서 중국 기업은 대부분 제조와 후공정 단계에 집중돼 있고, 단기간 기술 혁신을 이루기 어려운 분야인 설계 분야에선 기술 기반이 취약한 편이다. 게다가 미국이 자국 기술이 포함된 반도체 설계용 소프트웨어의 중국 기업 판매를 금지하고, 중국 주요 반도체 기업들을 블랙리스트에 올리면서 중국의 반도체 업계는 사면초가다.

그러자 중국 반도체 기업들이 돌파구로 택한 것이 오픈소스형 반도체 설계 구조 ‘리스크파이브(RISC-V)’다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 최근 “점점 더 많은 중국 반도체 설계 회사들이 미국 제재로 인한 잠재적 피해를 최소화하고, 라이선스 비용을 절감하기 위해 리스크파이브를 채택하고 있다”고 전했다. 과연 리스크파이브는 중국 반도체 산업이 독자적인 반도체 생태계를 구축하는 꿈을 실현할 열쇠가 될 수 있을까.

◇반도체계의 리눅스 ‘리스크파이브(RISC-V)’

전자 기기의 두뇌 역할을 하는 시스템 반도체를 설계하려면 밑그림이 되는 설계 자산(IP)이 필요하다. 현재 CPU(중앙처리장치)의 핵심 IP 시장은 PC용의 경우 미국 기업 인텔, 모바일 기기용은 영국 기업 ARM이 주도하고 있다. 특히 스마트폰 AP(애플리케이션 프로세서)는 ARM이 독보적 기술을 갖고 있어 시장의 90%를 독점하고 있다. 팹리스(반도체 설계 전문 기업)들은 인텔이나 ARM에서 IP 라이선스를 구입해 로열티(사용료)를 내고 설계 도면을 그려야 한다.

이에 대항해 등장한 것이 오픈소스 CPU 설계 구조인 리스크파이브다. 리스크파이브는 2010년부터 미국 UC버클리 연구진이 개발해 2014년 세계 최대 반도체 콘퍼런스인 ‘핫 칩스’에서 데뷔했다. 마이크로소프트 윈도에 대적하는 공개 운영체제(OS) ‘리눅스(Linux)’처럼 무료로 사용할 수 있도록 공개돼 있기 때문에 누구나 저렴한 비용으로 칩을 설계할 수 있다. 최근 사물인터넷(IoT), 증강현실(AR), 웨어러블 기기 등 표준 제약이 덜한 새 시장이 창출되면서 업계에선 리스크파이브로 칩 설계에 도전하는 분위기가 조성되고 있다. 글로벌 컨설팅 업체 딜로이트 글로벌은 2021년 4억달러(약 5065억원)에 미치지 못했던 리스크파이브 시장 규모가 2024년 10억달러(약 1조2662억원)에 이를 것으로 전망했다.

특히 중국 기업으로서 오픈소스 기술은 미국의 수출 제한 영향을 받지 않는다는 점이 매력적이다. 중국 기업이 생산하는 반도체 칩의 95%가 ARM 설계 기반이고, 중국 기업 92곳이 지난해 ARM IP를 이용해 1억개 이상 칩을 생산했다. 덩컨 스튜어트 딜로이트 연구이사는 “중국 기업들은 ARM IP에 대한 접근 권한을 언제든 상실할 우려가 있다”며 “리스크파이브를 선택하면 중국이 반도체 수입에 대한 의존도를 낮추려는 공격적 목표를 달성하는 데 도움이 될 것”이라고 했다. 실제로 2019년 화웨이에 대한 미국 제재가 시작됐을 때 ARM은 4개월간 화웨이와 거래를 중단한 바 있다. 이 때문에 화웨이는 당시 신제품을 출시하면서 ARM의 구형 CPU 기술을 탑재해 발표하는 수모를 겪어야 했다.

◇RISC-V 투자 주력하는 중국

중국 정부와 기업들은 반도체 자립을 앞당기기 위해 리스크파이브 연구 개발에 몰두하고 있다. 국가 연구 기관인 중국과학원은 작년 12월 베이징오픈소스칩연구원을 설립해 리스크파이브 기반 코어 프로세서 ‘샹산(香山)’을 개발 중이다. 알리바바 클라우드의 반도체 자회사 핑터우거(T-Head)는 2019년 7월 처음으로 리스크파이브 기반 코어 프로세서 ‘쉬안톄(玄鐵)910′을 출시했고, 작년 5월에는 두 번째 리스크파이브 기반 프로세서 ‘쉬안톄907′도 발표했다. 제프 장 알리바바 클라우드 회장은 작년 10월 자사 콘퍼런스에서 “AIoT(지능형 사물인터넷) 시대에 리스크파이브는 개방적이고 유연한 기능 덕분에 인텔과 ARM에 이어 널리 사용되는 차세대 CPU 설계 구조가 될 것”이라고 말했다. 화웨이의 반도체 자회사 하이실리콘은 작년 12월 리스크파이브 기반의 고화질 TV용 칩셋을 발표했다. 샤오미 미밴드 제조사인 제프 헬스도 리스크파이브를 활용한 AI 칩 ‘황산(黃山)’ 시리즈를 웨어러블 기기에 탑재하고 있다.

리스크파이브의 표준과 발전 방향을 결정하는 비영리재단 ‘리스크파이브 인터내셔널’에서도 중국의 입김이 강하다. 이 재단은 2015년 미국에서 설립됐으나, 미중 무역 분쟁이 발생하자 제재의 영향에서 벗어나기 위해 2020년 본사를 스위스로 옮겼다. 재단에 연간 25만달러(약 3억1700만원)를 대는 프리미엄 회원사는 총 20곳인데, 이 가운데 절반 이상이 중국과학원, 화웨이, 알리바바 클라우드, ZTE 등 중국 기관 또는 기업이다.

다만 중국이 리스크파이브를 채택하더라도 미국의 모든 제재 위험을 피하기는 어려울 것이란 전망이 나온다. 아직까지 리스크파이브로는 비교적 덜 복잡한 사물인터넷 칩용 코어를 설계하는데 그치고 있고, PC나 스마트폰 칩 설계에는 적용하지 못하고 있다. 또 만약 리스크파이브가 인텔과 ARM을 대체하는 수준으로 발전한다 하더라도, 반도체 설계에 반드시 필요한 EDA(반도체 설계 자동화) 소프트웨어는 미국 기업 외에 대안이 없다. 엔비디아 관계자는 SCMP에 “EDA 시장은 미국 기업인 시놉시스와 케이던스가 독점하고 있다”며 “EDA야말로 중국 반도체 자립의 진정한 약한 고리”라고 했다.

☞RISC-V(리스크파이브)

2010년 미국 UC버클리에서 개발되기 시작한 오픈소스 기반의 명령어 집합 구조(ISA)를 뜻한다. ISA는 전자기기의 두뇌 역할을 하는 CPU(중앙 처리 장치) 설계 단계에 필요한 명령어 꾸러미다. 일반적으로 반도체 설계 회사들은 인텔이나 ARM의 ISA 라이선스를 구입해 로열티를 내고 CPU를 설계한다. 반면 리스크파이브는 무료로 공개되어 있어 누구나 자유롭게 CPU를 설계할 수 있다.