북한 고강도 핵실험하다 백두산 폭발로 망할수도

- 조호진

- 디지털뉴스본부 기자

- E-mail : superstory@chosun.com

- 2006년에 입사했습니다. 주로 과학 분야를 담당했습니다. 노무..

한·중 양국 과학자가 백두산에 지하 10㎞ 깊이까지 시추공을 뚫고 지하를 탐사하기로 합의했다. 한국지질자원연구원은 "백두산 지하를 탐사해 폭발 징후를 조사하고자 한다"며 "백두산이 중국의 접경지대여서 중국과 공동 연구한다"고 3일 밝혔다.

화산 폭발은 지하에 웅크리고 있는 마그마가 지상으로 분출하는 사건이다. 마그마의 움직임을 얼마나 정확하게 파악하느냐가 화산 폭발 예측의 요체이다. 지하 10㎞는 마그마가 흐르는 곳이다. 한·중 연구진은 이곳에 시추공을 뚫어 마그마의 상태를 정밀하게 관측하겠다는 구상이다.

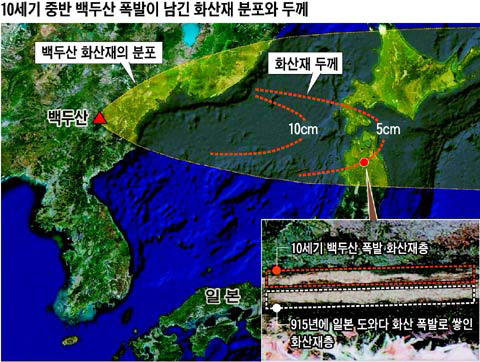

백두산은 발해가 멸망하던 10세기 초, 중반에 대폭발을 했다. 당시 백두산 폭발로 발생한 화산재의 양이 100~150㎦로 추정된다. 화산재는 일본의 홋카이도와 혼슈까지 날아갔다. 서울에서 홋카이도까지 거리는 약 1400㎞에 이른다. 당시 백두산 대폭발의 위력을 가늠할 수 있는 대목이다. 일본 동북부에 있는 도와다 화산재 층 위에 백두산 화산재가 5㎝ 두께로 쌓여 있다.

화산 폭발은 지하에 웅크리고 있는 마그마가 지상으로 분출하는 사건이다. 마그마의 움직임을 얼마나 정확하게 파악하느냐가 화산 폭발 예측의 요체이다. 지하 10㎞는 마그마가 흐르는 곳이다. 한·중 연구진은 이곳에 시추공을 뚫어 마그마의 상태를 정밀하게 관측하겠다는 구상이다.

백두산은 발해가 멸망하던 10세기 초, 중반에 대폭발을 했다. 당시 백두산 폭발로 발생한 화산재의 양이 100~150㎦로 추정된다. 화산재는 일본의 홋카이도와 혼슈까지 날아갔다. 서울에서 홋카이도까지 거리는 약 1400㎞에 이른다. 당시 백두산 대폭발의 위력을 가늠할 수 있는 대목이다. 일본 동북부에 있는 도와다 화산재 층 위에 백두산 화산재가 5㎝ 두께로 쌓여 있다.

- 10세기 백두산 화산폭발 당시 화산재가 멀리 일본 동북 지방까지 날아가 약 5㎝의 두께로 쌓였다는 사실이 일본 지층연구로 밝혀졌다. 915년 일본 도와다 화산 폭발로 쌓인 화산재층 위에 호수 퇴적물이 덮여 있고, 그 위에 백두산 화산재가 덮여 있다.(오른쪽 사진)/조선일보DB

한·중 양국은 백두산 화산 폭발 가능성이 높다고 보고 공동 연구를 추진 중이다. 2002~2005년까지 3년간 화산 지진이 급격하게 증가했다는 데이터를 근거로 제시한다. 지질자원연구원은 "마그마에서 화산 가스가 많이 배출됐다"고 밝혔다.

지진계, DGPS(정밀 위성지리정보시스템), 합성영상레이더(SAR·Synthetic Aperture Radar) 등으로 고도 400㎞ 이상의 상공에서 백두산의 지형 변화로 화산 활동을 관측할 수는 있다. 하지만, 백두산 지하의 움직임을 직접 보는 시추공보다는 정확도가 떨어진다는 지적이다.

그러나 국내에서는 지질연구원의 주장과 달리 백두산 폭발 가능성은 크지 않다는 견해도 적지 않다. 중국의 단기간적인 관측만으로 백두산의 화산 활동이 활발해졌다고 주장할 수는 없다는 것이다. 화산 폭발은 수십년 이상을 살펴야 판단할 수 있는 자연현상이어서 지난 2002~2005년 3년간 관찰한 기록만으로는 백두산 폭발 가능성을 단정하기 어렵다는 뜻이다.

한발 더 나아가 백두산 지진 가능성이 높아졌다는 주장은 아예 근거가 없다는 지적도 있다. 중국의 지진 관측이 이전에는 없었다가 1990년대 말부터 시작했으니 당연히 화산 폭발과 연관되는 데이터들이 측정될 수 밖에 없다는 것이다.

2013년 영국 케임브리지 대학, 런던 임페리얼칼리지 대학 연구진은 방북해 북한 연구진과 함께 백두산의 화산 폭발을 연구했다. 작년 임펠리얼칼리지 대학의 제임스 해먼드(Hammond) 교수는 “백두산에서 조만간 대폭발할 가능성은 적다”고 말했다.

- 북한의 연구원들이 백두산을 영국과 공동연구하는 차원에서 백두산 인근의 부석(浮石)을 채취하고 있다. /사이언스 제공

한·중 연구진의 활동만으로는 폭발가능성 연구에 한계가 있다는 지적도 있다. 북·중 국경에 접해 있는 백두산 지하를 살펴보려면 북한에 들어가서 직접 살펴 봐야 한다. 그러나 북한 당국이 한·중 연구진에 협조할지는 미지수다.

백두산 화산 폭발의 또 다른 변수는 북한의 핵폭탄 실험이다. 북한은 2009년 진도 규모 4.5, 2013년에는 규모 4.9의 핵실험을 했다. 4차 핵폭탄 실험의 진도 규모는 더 커질 것이다. 학계는 북한의 핵폭탄이 진도 6.5이상이면 백두산의 화산 활동에 영향을 줄 수 있다고 전망한다. 진도 규모 6.5는 4.5에 비해 에너지 면에서 1000배 강하다. 만약 북한이 고강도 핵실험에 성공하면 백두산 폭발의 빌미를 제공할 수도 있다는 것이다.

[출처] 본 기사는 프리미엄조선에서 작성된 기사 입니다

'Science' 카테고리의 다른 글

| "美 MD 핵심 '海上 X밴드 레이더' 무용지물" (0) | 2015.04.07 |

|---|---|

| 우리 미사일 이 정도라면... (0) | 2015.04.07 |

| One Shot, One Hit, One Sink! “제2의 천안함은 없다” (0) | 2015.04.06 |

| 토성 그림자와 링위의 테티스 (0) | 2015.04.06 |

| 벚꽃 원산지 논쟁 (0) | 2015.04.05 |